颁奖礼的礼服褶皱还未被熨平,舆论的裂缝已经悄然扩大。

那一晚的掌声被剪成了两段:礼堂里的欢呼与屏幕外的质疑,各自延伸为一条难以交汇的缝隙。

电影《春树》在国际影展摘得荣誉,主演王传君捧走影帝,台上致谢时提到曾受白百何照亮,这一句话像火星落进干草,迅速引燃网络讨论。

影片中该角色实际出场约四十分钟,这一事实成了论战焦点——分量与时长哪个更值钱?<

/p>

曾有影后凭配角角色夺奖的前例被翻出来作为参照,争议因此有了历史脚注。

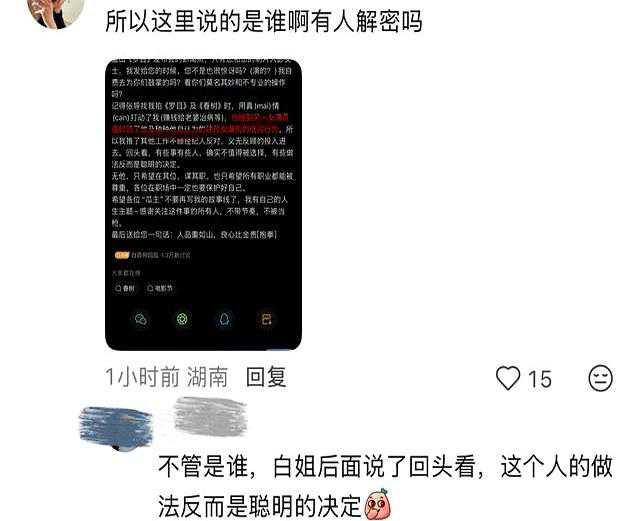

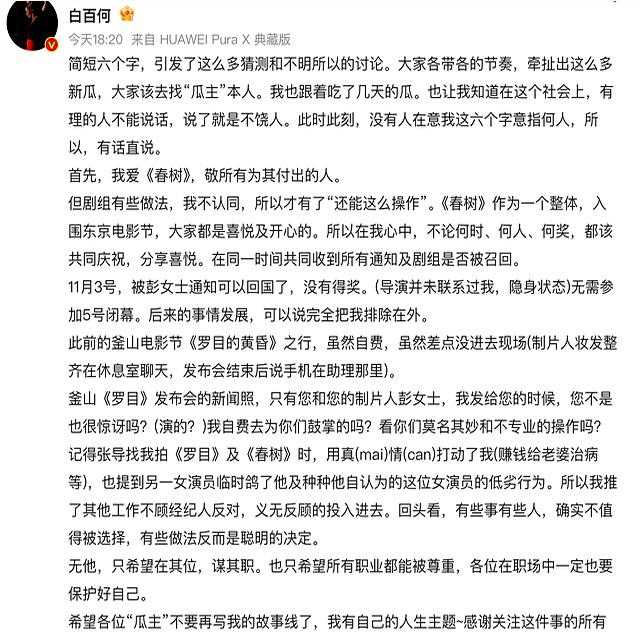

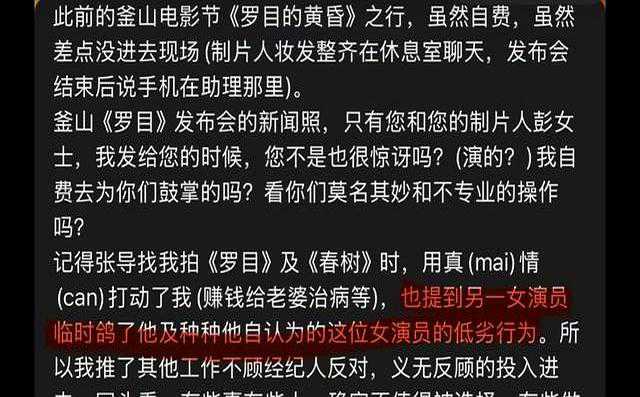

当事女演员随后以短评引爆舆论,继而发布长文解释行程与内情,表明当时有被安排提前返国的安排,也提到导演在片场曾以家庭病情感动其支持筹备工作。

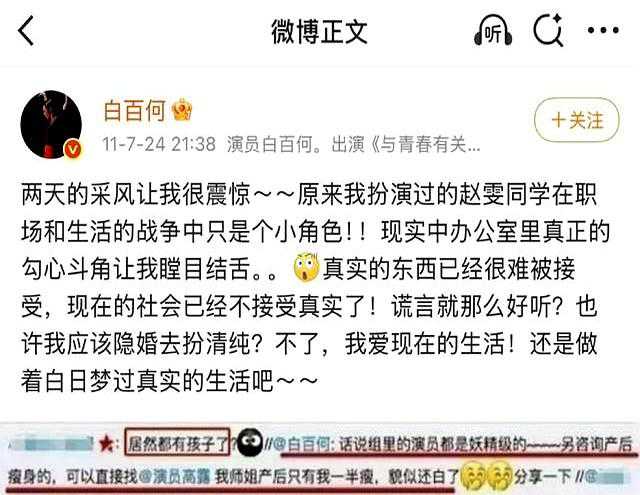

那段陈述在社媒上掀起二次热议,触角迅速从影帝与她,延伸至制片和导演,甚至牵出曾被旧微博点名的另一位女演员高露。

十四年前那条关于瘦身的互动曾意外揭露高露已婚育的信息,过去数年间关于此事对其商业邀约产生了影响。

导演口中提及“另一位女演员临时缺席”的说法让网友开始寻找蛛丝马迹,影评人与公关从业者分别指出,影展评审更看重角色转化与表演深度,而非镜头时长;同时,海外影展近年来对独立作品与演员表现的关注度呈上升趋势,这种评判逻辑与商业流量圈的评价标准存在错位。

社交平台上相关话题接连登顶,讨论热度持续数日,影片点播量与搜索指数也出现上扬,舆情并非单向消耗,而是反过来驱动作品关注。

舆论场内出现两股声音:一派赞赏坦率与直面问题的态度,认为这类公开表达有助于打破圈内沉默;另一派则怀疑此举可能被用作舆论操控或转移焦点。

粉丝群体表现出明显分化,部分评论带着“回到2010年代”的怀旧情绪,另一部分则以严苛的舆论审查标准要求更多透明度。

颁奖夜的影像里,闪光灯像冷色滤镜,美好瞬间背后却有未说尽的故事。

制片人与导演成为箭靶,既因决策,也因为信息链条中那些未公开的选择。

业内人士提醒,影展获奖并非单一因素,筹备背景、人际关系和宣发策略都会参与最终结果的塑造,这一点常被公众忽略。

提出问题的同时,也出现可操作的路径:媒体监督与专业评审的边界需更明确,片方与个人行程的合理沟通应记录在案,奖项机构或可公开部分评审理由以增加信服力。

社会学者与影视研究者对此类事件的跟踪研究,会帮助厘清文化资本在奖项话语中的作用。

结语回到原点:一次影展的荣耀,演化为一场关于透明、信任与舆论动力的讨论。

记录事实、还原流程与强化公开机制,是避免类似纷争再次上演的方向。

期待未来有更多基于事实的对话,让影坛荣誉既保留诗意的光芒,又具备不会被随意撕裂的底色。

编辑: 来源: